2025年4月にエフアンドエムネットに新卒第7期生として仲間入りしたメンバーの新人研修が6月まで行われていました。

今回は、その新卒研修についてのインタビューをお届けします!

もくじ

4月:テーマは「技術基礎の習得」。プロデミアを使った教材研修で技術の基礎を学ぶ

弊社で提供しているプロデミアというエンジニア育成プログラムの教材を使用しながら、HTML/CSS/JavaScriptといったフロントエンド言語や、PHP/Laravel/SQLといったバックエンド言語を中心に学習をしました。

初学者でも進められるよう先輩社員が講師としてサポートし、新人全員が教材を最後まで解き終えました。

Q1. 「プロデミア」を使用した中で、特に印象に残った学びや体験は何ですか?それがどのように自分の成長に繋がったと感じましたか?

各言語の復習課題を通じて、自分の手で実際にプログラムを組んだ経験が印象に残っています。各言語の学習最後には自分の力でコードを書く必要があり、忘れていた内容にも戻り復習しつつ自分の力でコードを書けたことが、今コーディングする際の基礎になっていると感じます。

Q2. 先輩社員からサポートを受けながらの研修はどうでしたか?具体的なエピソードがあれば教えてください。

とてもよかったです。特に、様々な部署の先輩が研修に参加しており、部署ごとの違いを考慮しながらコードレビューをしてもらえた所も良かったです。

JavaScriptの課題で何から手をつけていいか分からず悩んでいたとき、先輩から「まずは言葉でやりたいことを整理してみるといいよ」と優しくアドバイスをもらいました。無事に実装までたどり着くことができ、達成感がありました。

インフラ面や、より実践的な内容に関する箇所など私たちがまだ理解できていない範囲をいつでも聞いて、回答・解決してもらえる状況・雰囲気を常に作ってくれていました。実際に検証環境のインフラなどにも触れ、幅広い経験ができました。

5月:テーマは「教材知識の応用」。4月に習得した知識で2つのアプリを個人開発

1つは “タスク管理アプリ” で、タスクの追加や編集、削除、検索などの機能を備えたアプリを1人1つ実装をしました。

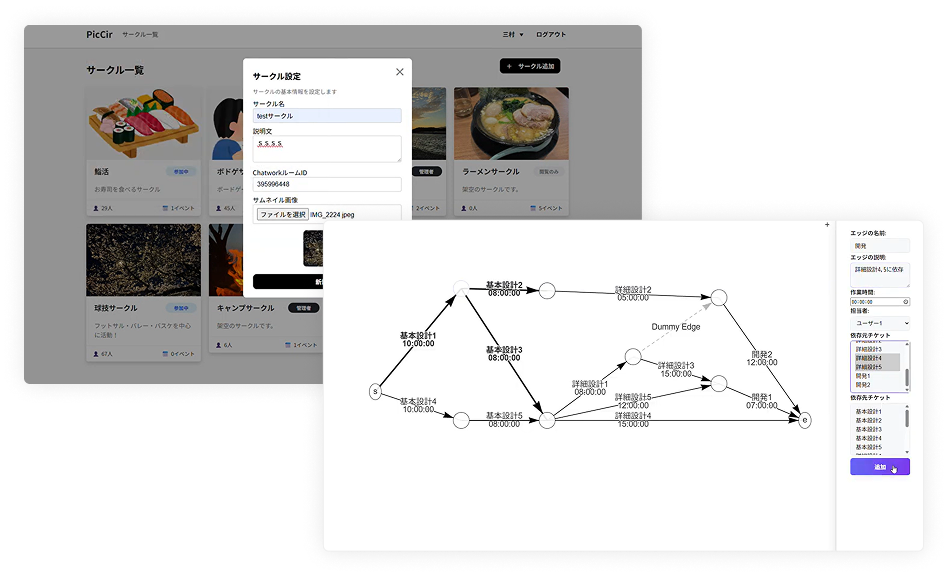

もう1つは “オリジナルアプリ” で、4月~5月で得た知識+独自で学習した知識を使って、以下のようなオリジナリティ溢れるアプリケーションを1人1つ考えて開発をしました。

- 毎月の収支を管理できる家計簿アプリケーション

- アローダイアグラム作成ツール

- 非公開の匿名チャット付きアンケートフォーム

- サークル活動記録管理システム

- 社内限定のSNSツール

- 社内イベント告知サービス

簡易的なアプリの開発を通して、実際に実務で使われている処理を実装する経験を積みました。

Q1. タスク管理アプリの開発ではどの機能が一番難しかったですか?また、その問題をどのように解決しましたか?

タスクのお気に入り機能の実装が難しかったです。どのタスクがお気に入りになっているのかの状態など、画面上の見た目との区別が難しかったのですが、フロントエンド側での実装をする中で理解度が上がっていき、実装もできるようになりました。

CSV機能が難しかった印象です。CSV出力のテンプレートに合わせて表示形式を変更する作業がうまくいかず、時間がかかりました。ネットの情報、社内AIツールを駆使して、自分のコードに足りない部分について理解をしながら解決しました。

Q2. オリジナルアプリの開発では、開発中に直面した技術的な課題はありましたか?それにどのように対処しましたか?

円環グラフの実装に苦戦しました。データの渡し方が冗長だった点をAIレビューで指摘され、配列を使う形に改善したことで、可読性と拡張性が向上しました。AIをレビュワーとして活用したことも貴重な学びとなりました。

Chatwork APIとの連携機能の実装です。研修では扱っていない外部APIを利用する実装なため、設定や呼び出し方法、社内の申請手続きなど、初めて直面する課題が多く実装が進まない場面もありましたが、同期や先輩に助言を受けながら課題を一つひとつ解決していきました。

jQueryを用いてグラフの開発を行いましたが、初めて扱うライブラリを使用したため、活用できるまでに時間がかかりました。自分で調べるだけでなく、同期にも教えてもらいながら取り組みました。

6月①:5月に制作をしたオリジナルアプリのプレゼン

役員・リーダー陣に向けて、5月に制作をしたオリジナルアプリのプレゼンを行いました!

Q1. 緊張もしたかと思いますが、プレゼンの準備で特に意識したことはありますか?

自分がどんな課題意識をもってどういったアプローチで解決したかを話すようにし、具体的なユーザーをイメージしてもらえるように気を付けながらプレゼンをしました。

プレゼン用のデモ動画を録画する際は、できるだけ少ない操作で機能をわかりやすく見せることを意識し、操作手順を事前にメモして臨みました。テキスト入力の場面では録画を一時停止し、あらかじめ用意した文章をコピー・貼り付けするなど、動画の時間を短くする工夫も行いました。

Q2. フィードバックはどのように受け止めましたか?その意見を今後の仕事にどう活かしていこうと考えていますか?

肯定的な意見もあった一方で、セキュリティ面の脆弱性や、より良い実装方法について具体的な指摘や提案を受けました。サービス開発のレベルの高さや自分の詰めの甘さを実感し、セキュリティや品質への責任感の重要性を学びました。今後は技術的課題を事前に洗い出し、安全で信頼性の高いサービス提供を目指します。

「使ってみたい」という意見に加え、実際の利用を想定した具体的な改善案も多くもらい、大変嬉しく思いました。業務でも「実際に自分が使うなら」という視点を忘れず、ユーザー目線でのプロダクト作りを意識していきたいです。

アプリの有用性は伝えられましたが、実装時の課題や自身の成長についての説明が不足していました。今後のプレゼンでは、伝えたいことと伝えるべきことのバランスを意識していきたいです。

6月②:テーマは「実務を見据えたチーム開発」。全社員が実際に利用する“図書管理アプリ”を開発

設計書の作成から実装、テストまでのシステム開発の一連の工程を経験しました。開発を担当する機能の割り振りやお互いの機能への影響などを新人同士で連携しあい、コミュニケーションや報連相の大切さを学びました。

Q1. 設計の重要性をどのように感じましたか?その中で気をつけた点はありますか?

設計書を自分たちで作成する中で、設計に漏れがあるとその後の実装がスムーズに進まないことを実感し、設計の重要性を強く感じました。類似した画面や機能を担当する同期とは密に情報共有を行い、設計にばらつきが出ないよう気をつけました。

設計段階でチーム内の認識を入念に合わせる必要があります。認識不足があると画面間で内容に差異が生じたり、実装段階で仕様決定を繰り返す事態につながります。特に、表示文言の差異がないこととアプリの流れを意識し全員で仕様確認をしました。

開発を詳細設計から始めましたが、進行中に考慮すべき内容が増え、基本設計に戻って仕様を再決定することが多々ありました。この経験から、設計を厳密に定義したうえで、開発に進むことの大切さを実感しました。

Q2. この研修を通じて、チームワークやコミュニケーションの大切さを感じたと思いますが、今後の仕事でどう活かしていきたいですか?

自分がどこまでの仕事をいつまでにできるかを共有しておくことで、お互いに助け合えたので、進捗や考えを積極的に共有していこうと思います。

作業者の自分たちと講師のみなさんが、プロダクトに対して同じ解像度を共有する必要性を感じました。今後の業務でも、担当範囲の線引きや実装意図を明確に伝える情報共有を意識していきたいです。

研修を終えて

Q1. 研修前と後で、自分のスキルや考え方にどのような変化を感じましたか?

同じ言葉でも人によって認識が異なることを実感しました。個人開発では設計書が頭の中にあり、他人も同じイメージを持つと思い込んでいましたが、チーム開発でレビューを通じて認識の違いがあることに気付き、「人によって認識のズレがない文章作成」の重要性を強く感じました。

完璧主義で抱え込みがちなタイプでしたが、研修を通じて仲間と協力し進める重要性を学びました。また、設計書の書き方からテストまでを通貫して取り組めたことで、実装以外の部分の大切さが分かりました。

Q2. 今後の業務で挑戦したいことや、目標にしていることは何ですか?

今後の業務では、強みを持ちながら幅広い案件に対応できるエンジニアを目標にしています。特にAIやクラウド分野で最先端技術を身に付け、社内や社会の需要に柔軟に応えられるスキルを身に付けたいと考えています。

来年の新人研修では、今度は自分が新人のサポートができるようになりたいと考えています。そのためにも、基礎をおろそかにせず、学習習慣をしっかり継続していきたいです。

理解に妥協を許さない姿勢のメンバーが集まれば、より技術力を高めることができると思います。プログラミングだけでなく、ドメイン知識などでも先輩・同期に関わらず、学ぶ姿勢を私から発信できていければと思います。

以上、新卒7期生の研修インタビューをご紹介しました!

新しい技術を学び続ける姿勢を大切に、現場での挑戦を重ねていきます。新卒7期生の今後の活躍をぜひご期待ください!

業務に必須なLaravelの基礎、エンジニアとして必要なWeb開発の基礎を身に付けることができました。カリキュラムでは、環境構築や基礎構文の解説に加え、メモ帳アプリの開発を通じて、ミドルウェアやDB設計などの応用的な内容も学び、実務に役立つ経験を積めたと感じています。